水の底に密着していた場合に浮力はあるか

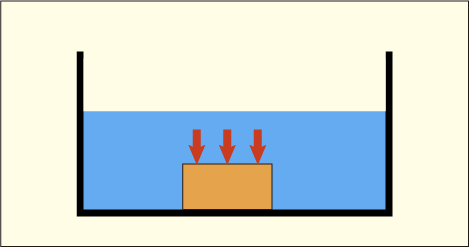

浮力は,物体の上面と下面にかかる水圧の差によって生じるものであると説明される.しかし物体が水の底に密着していて,底面に水が少しも入り込んでいなければどうなるのだろう?

物体は上からしか力を受けない.こうなると,上向きの力はどこにも生じない.それどころか,下向きに強く押さえ付けられているので,ちょっとやそっとじゃ剥がせなくなるのではないだろうか.いくら軽い物体であろうとも全く浮いてこないことになる.

直観に反するし,アルキメデスの原理が破れている.

そのような疑問をぶつけて学校の先生を困らせたりした人もいるだろう.それこそ科学だ.もっとやれ!

念の為に言っておくが,先生を困らせるのが科学なのではなく,疑問を持つことを恐れず,答えを突き止めようと行動を起こすことが科学であると言いたいのである.

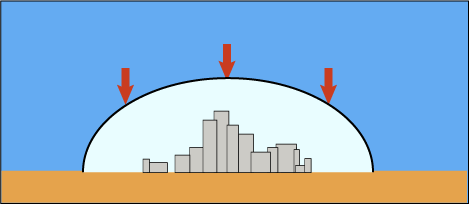

これが本当なら海底に設置したドーム型の都市は内部に空気を満載しても浮き上がってきてしまう心配がない.海底に強く固定する必要すらない.

そんなことが可能なのだろうか?

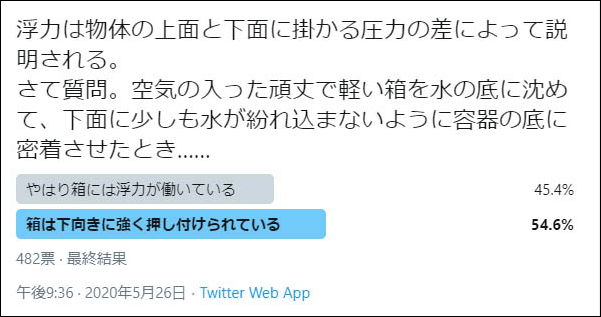

私自身,はっきりした答えを持たない状態のときに軽い気持ちでSNSでアンケートを取ったら次のような結果になった.

なかなかバランスよく意見が割れたものだ.これは考える価値がある.

実験

例えば次のような実験をすると浮いてこないそうである.

まず,底が平らな水槽を用意し,乾いた状態にしておく.その中に,いかにも簡単に水に浮きそうな,プラスチックなどの箱を置く.この箱は水槽の底面に密着するくらい平らで,力が加わっても簡単に変形しないようなものがいい.

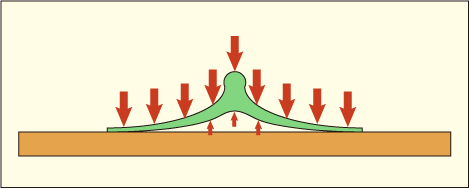

そうしてから水をゆっくり入れていく.ゆっくり入れないと箱が簡単に流されてしまうし,箱と水槽の底の間に水が入り込んでしまったら失敗である.箱の上面に圧力が掛からないうちは上から押さえ付ける力が生まれないのでかなり不安定である.なるべく早く水没してくれた方がいい.そのためにはあまり高さのない箱を使う方がいいだろう.

箱の背が高いほど「いかにも浮力が大きそうなのに浮いてこない」というのでインパクトがあるが,上面に強い圧力が掛かる前に流されてしまって失敗する可能性が高くなる.強い圧力を掛けるためには上面を深いところに沈めないといけない.だからといって極端に背の低い箱を使ったのでは「なんだか浮いてこなくても当たり前」に見えてきてしまう.

おや?浮いてこなくて当たり前だと思えてしまうのはなぜだろう?

実験でもそうなるのだ,といきなり言われればもう反論のしようがない.では,なぜこのような現象が我々の常識として定着していないのだろうか?

底面の隙間に水が入り込んでしまえばもちろん失敗だが,隙間の空気もあらかじめ排除しておくべきであろう.底面に挟まった空気がその付近の水と接すれば,空気にも水圧が伝わることになる.空気は圧縮されて水の侵入を許すだろうし,空気自体が水と同じ圧力で箱を上向きに押す力を提供し始めるだろう.そうならないようにワセリンなどを塗って遮断しておけばいいのだろうが,それだといかにもその粘着力のせいで張り付いているような気がしてしまう.

この実験のような状況は自然な日常生活の中ではなかなか実現してくれないのである.

吸盤の原理

ところがこれに似た状況は割と身近なところで普段から見ていたりもする.実はこれは吸盤と同じ原理なのだ.

柔らかいゴムやプラスチックなどの材質の物体を平らな壁面などに密着させて,間にある空気を追い出すことで,大気圧が一方的にその物体を壁に押さえ付けるような状態になることを利用している.

あれはうまく吸着するように幾つかの工夫がしてある.時々,あまりうまく吸い付かない雑な作りの製品も存在しているので,比較すれば何が大切かが分かるだろう.

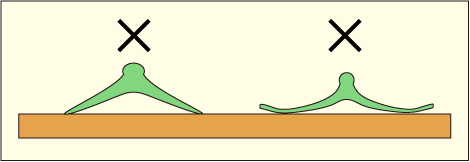

材質が硬めで外周だけが壁面に付くタイプのものは外からの空気の侵入を許して外れやすい.押し付けたときの変形によって周囲が浮いてしまうようなものも同様である.

周囲の隙間から空気が侵入しないようになるべく広い面積で壁面に張り付くようにするといいのだろう.最初に吸着させるときに,大気圧の掛かった空気を追い出すようにしている.そのあとでゴムの弾力を利用して少し押し戻るようにしてあり,わざと壁面との間に低圧の空間を作り出しているようである.そうすることで適切な形状を作って気密を保っているのだろう.

ここで少し疑問が生まれる.わざわざそんなことをせずとも,すごく柔らかいゴムなどを押し付けて空気を完全に追い出して密着する方がいいのではなかろうか?そうすれば内部から押し返す気圧が 0 になるはずだ.

粘土やスライムなどを冷蔵庫に張り付けてもしばらくは引っ付いているがそれと同じ状態である.しかし吸盤よりは弱くて,やがて落ちてしまう.なぜだろうか?ちょっとよく分からない.おそらく,目に見えないほどの微小な多数の空間に普通の大気圧の空気が残ったりしていて,それがはがす方向の圧力を生んでしまうからではなかろうか?そうなるよりは,わざと残った空気を一か所に集めてから空間を広げて低圧にした方がいいのかもしれない.

先ほど紹介した実験で,「ワセリンなどを塗ると成功しそうだが何の吸着力によるものか分からなくなる」と言ったが,ワセリンを塗ったときに剥がしにくくなる原理もある程度は吸盤と同じものだったりしそうだ.

これは化学的な分子間力も大きく関係していると思う.確かめたければ真空にした環境で実験して比較してみるといいのだろう.それでもかなりの粘着力がある気がする.そうであるとすれば,粘土が冷蔵庫に吸着する原因として気圧はどの程度寄与しているのだろう?

吸盤の中央部分を敢えて浮かすというのは他にも意味がありそうだ.接触面積を減らすことで一点に掛かる力を大きくして摩擦力を稼いで滑り落ちにくくしているのかもしれない.こうして考えていくとなかなか色んな要素がからんでいる.

新品の下敷きやビニール袋が平らな机に張り付いて取れないことがあるのも同じである.同じ現象は意外とそこらじゅうにある.

これは静電気も関係していると思う.一つの理由だけに絞れない現象は多いものだ.

調べてみると,世の中の様々な物質の粘着力というのは,分子間力,静電気力,気圧差が複合的に絡んでいたりするらしい.

いや,本当に分からなくなってきた.粘土が冷蔵庫に気圧差で吸い付いているのだとしたら,水滴だって同じ原理で吸い付きそうなものだ.しかし水滴は流体だから気圧を全体に伝えるからそうはならないとも言えそうだ.粘土でも同じようなことになっているのだろうか?調べればそれだけで一つ別の記事が書けそうな気がしてきた.しかし今すぐ答えを出すのは無理だ.深入りはやめておこう.

海底ドームは難しい

中空になっている軽い箱ですら,圧力によって反り返ったりすることがきっかけになって水が隙間に入って来るようなことがなければ,浮いてこないことになる.これはなかなか常識に反した事実だ.

ならば,同じ原理を利用して,深海底に居住可能なドームを固定できそうなものである.いやいや,そんなことを考える以前に,強い水圧に耐えられる巨大なドームが作れそうにないというごく基本的な点からして無理そうなのだが,そこは今回は無視しよう.それさえクリアすれば実現可能だろうか?

ドームに囲われた海底の乾いた地面の上を歩くようなことは無理だろう.海底の水圧が掛かった水は,地面の岩の細かい隙間にまで入り込んでおり,圧力の小さなドーム内の地面の下から勢いよく噴き出してくることだろう.浸水さえ防げば問題ないかというとそれも違う.ドームの下部を完全に塞いだとしても,それよりさらに下部の岩の中にまで強い圧力を持った水が浸入してきているので,防水したドームごと下から持ち上げられることになる.海底の岩のかなり深いところまで防水したとしても,その構造ごと持ち上げられることになるだろう.

さらに深くまで地面に固定すれば良さそうだが,そこまで強力な固定が出来るのならもはや浮力に勝とうとする必要などない.

浮力に勝ちたいだけなら,実は簡単である.古いSFなんかにありそうな薄い透明ガラスのドームは諦める必要があるが,かなり分厚いコンクリートや鉄で作れば浮かんでは来ないだろう.

あれ? 本気で海底都市を作る話があるん?

夢のない結論で終わってしまいそうだが,今回の記事の参考のために「海底都市」などのキーワードで検索をしていたら面白いページを見つけた.どこまで本気か分からないが,清水建設(株)が夢のある話をしている.

これだけだと本気なのか,会社のイメージアップのためのただの夢物語なのかよく分からないのだが,それについてのインタビュー解説ページもあってさらに詳しい.

他の有名企業や研究機関も協力しており不真面目なものでもなさそうだ.あと,ささやかな願いだが,リンク先を読み終わったら忘れずこのサイトに戻ってきてほしいと思う.