今回の記事を書いた動機

たまに次のような解説を目にすることがある.「ブラックホールの内部に引き込まれた全ての物質は素粒子レベルにまで分解され,やがては大きさ 0,密度無限大になるまで潰れてしまう」と.はて,この話の根拠は何だろうか?

前回の解説で,ブラックホールの内部ではあらゆるものが中心点へと引き込まれてしまうという驚きの結果を導いたのだった.しかしこれは物体が大きさ 0 にまで潰れてしまうということの根拠としては弱い.

前回の話で調べたのは「シュバルツシルトの外部解」の振る舞いであった.この解は物質が無いところにだけ適用できるという条件付きのものであるが,中心点近くまで何もないかのように考えて無理やり全空間に当てはめたのである.

もしブラックホール内に地面と呼べるようなものがあれば話は変わってくる.地面より内側には「内部解」と呼ばれる別のタイプの解が適用されるべきだろう.まぁ,たとえそうしたとしても,「あらゆるものはブラックホール内の地面にまでは強制的にたどり着く」とは言えそうだ.内部解がどんなものになるかはまた別の機会に考えることにしよう.とにかく,大きさ 0 にまで潰れるという話にはならないのではないか.

そういえばもう一つ,気になるタイプの解説を見かけることがあるのを思い出した.シュバルツシルト解がに特異点を持つことがあたかも相対論の不備であり,今後の理論の発展や修正が必要である,とでも言いたげな表現になっていたりするのである.

しかし外部解が中心点に特異点を持ってしまうのは仕方ないことだろう.重力源はどこかに必ずなければならないのだ.なるべく広い範囲に外部解を使おうと思ったらの点に物質が集中していると考えるしか無い.しかし物質のあるところにこの解を当てはめようとするのは約束違反.

は初めから外部解の適用範囲外だ.相対論の欠陥ではない.

ではブラックホールの中身が大きさ 0 にまで潰れているなんて,誰が何を根拠に言い出したことなのか?その話は一般相対性理論とは関係ないところから来るのである.一般相対性理論とは関係ないが,成り行き上,ここでそれについて説明してみようと思う.まぁ,特殊相対論とは少し関係がある.

白色矮星について

きっかけとして良く語られるのはインド人の学生チャンドラセカールの話である.1930 年,当時 19 才.彼はイギリスに留学に行く船旅の途中で白色矮星の大きさについて計算してみた.白色矮星というのは星が内部の核融合反応を終えて新たな熱を作り出すのを止めてしまったために徐々に冷えてゆく過程にある星のことである.

温度が低くなると熱運動が小さくなる.熱運動がなくなると圧力が下がって体積が小さくなる.小さくなった星なので矮星と呼ばれるわけだ.(英語ではドワーフと呼ばれている.すなわち小人のことである.矮星という名称はその意味を込めて訳したもの.)

矮星は冷えるごとに小さくなって,どこまで潰れてゆくのだろう.温度が下がれば,プラズマとなっていた電子と原子核が再び結合し,原子になる.原子というのは中身がスカスカでかなり場所を取るものであるから,体積はぐんと増えるはずだ.星は数千倍にも膨らむ.しかしそのためには位置エネルギーが必要だ.とはいうものの,そんなエネルギーはもう残されていないはずなのである.結局何が起こるのか?これが当時の天文学の難問の一つだった.

ラルフ・ファウラーはこの問題を解決するためのアイデアを 1926 年に提案していた.当時新しく生まれたばかりの量子物理学の内容を星に適用したのである.その内容はこれから計算する中で詳しく説明しよう.

結論だけを話すと,白色矮星は徐々に温度が下がって行って,これ以上はエネルギーを失えないという状態にまで到達する.「フェルミ縮退」という最低エネルギー状態である.ところがこのエネルギーはかなり高いので,星の内部はプラズマの状態を保ち続ける.先ほど心配したような電子と原子核が再結合して原子に戻ったりすることはないのである.こうして小さく高密度のまま,そして内部は高温でありながら,余分なエネルギーがないために光を放つことができないという不思議な星の存在が説明できるわけだ.

ところがチャンドラセカールがその考えを使って計算し直したところ,驚くべきことが分かった.この星の質量がある程度以上に大きい場合には重力に負けて潰れてしまうというのである.この質量は後に「チャンドラセカール限界」あるいは「チャンドラセカール質量」と呼ばれることになった.

イギリスに着いた彼は他にも様々な成果を上げつつ,この驚くべき結果についてもじっくりと検討を重ね,1931 年に慎重に発表したのだった.しかし周囲のウケはまるで良くなかった.アーサー・エディントン卿によって「星が潰れるなどありえない結果だ」と否定され,軽くあしらわれてしまったのである.要するに「物理に無限大など有り得ない」「密度が無限大になるという結果が出るのは何かの間違いである」「近いうちにそれを否定するような新発見が出てくるだろう」「検討してもいずれ無駄になるだけである」という考えである.

エディントン卿というのは,一般相対性理論の検証のために日食の観測隊を率いたあのアーサー・エディントン卿である.彼は天文学への数多くの貢献によってこの分野の大御所となっており,大きな影響力を持っていたのだった.

このことが元で星の進化についての研究は数十年遅れることになった.ブラックホールの存在が真面目に研究され始めたのはようやく 1960 年代になってからのことである.チャンドラセカールの説を受け入れない限りは,ブラックホールになるほどの高密度の天体などこの世にあるはずもなく,研究するに値しないと思われていたのである.

チャンドラセカールは 1983 年にノーベル賞を受賞した.

しかし,研究が何十年遅れたとかいうのは後だから言えることだと思うのだ.結局,大御所の意見でどうこうなる内は,まだ機が熟していなかったということではなかろうか.観測技術が追いついていなかったり,他の分野の理論が必要だったりとか,そういうことだ.

計算開始

白色矮星の大きさを計算してみよう.その為には星全体の位置エネルギーと運動エネルギーを求める必要がある.まぁ,やれば分かるか・・・.

星の密度は全体で一定であり,その値をだと仮定しよう.このような単純すぎる条件で計算してもおおよそ正しい結果にたどり着くことができるし,理屈を理解するには十分である.何よりの利点は計算がかなり楽になるということだ.

星全体の位置エネルギーを求める

位置エネルギーを求める方から始めよう.これはニュートン力学だけで計算できる.

星というのは,もともとバラバラだった物質が,お互いに引き合って一つところに集まっているわけである.星全体の位置エネルギーとは,星全体を元通りバラバラにするために必要なエネルギーである.

基礎からゆっくり話を進めよう.質量の物体が質量

の物体を引く力は次のように表される.

とりあえず,地球のような半径

で質量

の球を考えよう.この球の表面に置いてある質量

の物体を引き離して無限の彼方へ運び去るエネルギーを求めてみよう.

無限遠での位置エネルギーを基準にとってある.

では星全体の位置エネルギーを計算するにはどうしたらいいだろうか.薄く殻を剥くように分解してゆくイメージで考えよう.球の表面積はなので,殻の厚みを

とすると,この球殻の体積は

と表される.球の密度は

であると仮定したので,この球殻の質量は次のように表せる.

これだけの質量が,それより内側の部分である半径

の球の表面に載っているのである.内側の球の質量は次のように表せるだろう.

これらを (2) 式に代入することで,球殻部分だけの位置エネルギー

が計算できる.

この部分的な位置エネルギー

を,半径を変化させながら合計してやれば,半径

の星の全体の位置エネルギー

が導けるはずだ.

これはしばらく後で,星全体の質量について論じるのに使いたいのでもう少し変形しておこう.星全体の質量を

とすると,

は次のように表せる.

これを使って書き直しておこう.

ほーら,すっきりした.これで位置エネルギーについては完了だ.

星全体の運動エネルギーを求める

量子力学には不確定性関係と呼ばれる次のような関係がある.

はプランク定数でとても小さな値である.これは,粒子を狭い範囲

に閉じ込めるほどに運動量の範囲

が広がり,より激しく運動するようになるのだと解釈することもできる.星が核反応を止めて冷えてしまっても潰れないである程度の大きさを保っていられるのは,最終的にはこのような原理が働いているのだと考えられそうだ.

しかし今のは 1 粒子のみで言える話であり,粒子が多数ある場合にはもう少し複雑なことを考えないといけない.そして,その方がより真実味が増した説明になる.

電子や中性子や陽子など,物質の基礎になっている基本粒子はフェルミオンに分類されている.フェルミオンというのは,同じ状態に二つ以上の粒子が入ることが許されないのだった.例えば原子の中には多数の電子の軌道があるが,エネルギーの低い軌道から順に積み上がるように埋まっていく.これは空いている軌道にしか入ることができないからである.

では星の場合にはフェルミオンの性質はどう働くであろうか.核反応をやめたと言ってもまだ相当に熱く,電子も原子核もバラバラのプラズマのような状態であろう.そこには原子の中にあるような安定した電子の軌道といったものはない.となると,電子は自由に運動する粒子のようなものであり,位置も運動量も連続的にどんな値でも取ることができそうだ.このような混沌とした状況の中に,電子の状態は一体幾つあると考えたら良いのだろうか?位置や運動量がどれほど違えば互いに別の状態だと見なせるのだろうか.

そこで「量子統計」の考え方が使える.詳しくは統計力学のページの内容を学んでもらいたいのだが,肝心な部分だけ話せばこういうことだ.

まず,空間の 3 次元と,運動量の 3 成分の値を 3 次元の空間のようにみなしたものを合わせた 6 次元空間を考える.物理ではこれを「相空間」と呼ぶ.この中に次のような 6 次元微小体積を考えることができる.

この体積はちょうど

と同じ次元である.実際,この

という体積には大きな意味がある.微小体積

内にある状態は互いに区別できなくて,この体積を量子状態の一単位としてみなさなくてはならない,というのが量子統計の肝である.

つまり,星の内部で粒子が取り得る位置と運動量の全範囲を見積もって 6 次元体積を求め,それをで割れば状態の数が見積もれるわけだ.フェルミオンは一つの状態に一つずつしか入れないので,その状態の数こそ,この星が収容し得る粒子の数であると考えられる.

実は求めたいのは粒子の数ではない.この結果を逆算することで,星の全体で粒子が個あるときに,運動量が幾つになるまでエネルギーが積み上がるかというのが計算できるわけである.こんな説明をじっくり読んでいるよりも簡単な話だからすぐにやってみよう.

星の中で粒子が存在しうる空間の広がりとは,取りも直さず星の体積のことである.次のように表される.

こちらはこれで解決.次は運動量の広がりを考えよう.

今考えている白色矮星というのは,核反応で熱を出すのを止めてしまって地球程度の大きさにまで縮んでしまっている状態である.余分なエネルギーを持って高いエネルギー状態へと飛び出している粒子は殆ど無い.星を構成する粒子はエネルギーの低いところから順に埋まってほぼ満席状態だということである.

この状態のことを「フェルミ縮退」と呼ぶ.そして埋まっている席の中で一番高いエネルギーのことを「フェルミエネルギー」と呼ぶ.また,フェルミエネルギーに相当する運動量のことを「フェルミ運動量」と呼ぶ.星が潰れないための圧力はこの運動量によって生まれているのであり,その圧力のことを「縮退圧」と呼ぶ難しそうな専門用語だが,意味はこのように単純だ.

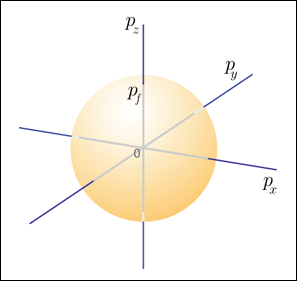

運動量ベクトルを 3 次元空間のように見立てた時,エネルギーの低いところから埋まってゆくのだから,原点を中心にして球状に埋まってゆくことになる.

フェルミ運動量の大きさをと表せば,粒子の運動量が取り得る範囲は,半径が

の球だということになる.ちなみにこれを「フェルミ球」と呼ぶ.この体積は次のように表されるだろう.

このフェルミ球の体積と,先ほど書いた星の体積を掛け合わせたものが 6 次元体積であり,それを

で割ったものが全状態数だということになる.しかし少しだけ修正が必要だ.電子にはスピンがあり,上向きと下向きの 2 種類ある.スピン状態が異なれば同じ運動量でも違う状態だとみなされるので状態の数はその 2 倍である.これらの考えを合わせれば,結局次のような関係が成り立っていると言えるだろう.

変形すれば次のようになり,フェルミ運動量を求める式が出来上がる.

というのは星全体に含まれる電子の数である.ここで急に疑問を持つかも知れない.最初はフェルミオンだとか粒子だとか言っていたのに,いつの間にか電子の話ばかりになっている.星の中には電子の他にも陽子や中性子も一緒に存在しているだろうに,なぜ電子だけを考えているのか?

それは他の粒子に比べて電子の数がはるかに多いからである.白色矮星では核融合がほとんど終わっていて,ヘリウムなどの軽いガスは赤色巨星を経たときに周囲の宇宙空間へ散らばってしまって,炭素や酸素ばかりになっている.あるいは少し大きめの白色矮星の場合には炭素も核融合を起こしていて,酸素やネオンやマグネシウムの塊になっている.陽子や中性子はそのような原子核の状態で存在しており,原子核のひとつひとつはひとかたまりの粒子として運動するので,粒子数としては電子よりも遥かに少ないのである.

しかも今の話はフェルミ粒子でないと成り立たないので核子の数が奇数個の原子核に限られるし,同種粒子の数が重要なので異なる核種は別々の粒子としてカウントされることになる.

今の式で分かるように,粒子数が多いほどフェルミ運動量は高く積み上がる.白色矮星の縮退圧のほとんどは,電子の運動量が担っていると考えられるわけである.

エネルギーと運動量の関係を使えば,フェルミエネルギー

を求めるのは簡単だ.

今考えている粒子というのは電子のことだから

は電子の質量である.

ここで,話が簡単に進むようにかなり大雑把な仮定を採用する.すべての電子がこの程度のエネルギーを持っていると考えて全運動エネルギー

を計算するのである.

正確に考えるなら運動量が 0 から

までの色んな粒子が存在しているわけだから,分布を考えて積分計算をしなければならないところだ.その計算はそれほど複雑ではないけれども説明がややこしいし,読者の負担になるのでやめることにする.ここまで単純な計算ばかりで導いてこれた印象をぶち壊したくないのである.どうせそのように計算したところで上で計算した値に 3/5 を掛けたものが導かれるくらいで大差がない.「天文学では 1 = 10 としても話が通る」という冗談があるが,そこに甘えることにしよう.

気になる人がいるだろうし私も気になるので,正確な計算とその考え方は今回の記事の最後におまけとして書いておくことにした.

ところで,ここで使ったという値は星全体の電子の数である.現実離れしていて扱いにくい.そこで次のように考えて星全体の質量

と関連付けてみよう.

ここで

というのは電子 1 個あたりの質量を意味する.この言い方ではちょっと誤解しそうだな.それは電子そのものの質量のことではない.

分かりにくいから具体的に説明しよう.例えば星がもし水素ばかりで出来ていれば,電子 1 個に対して陽子が 1 個だ.電子の質量は陽子に比べて無視できる程度なのでどうでもいい.だからこの場合にはは陽子 1 個分の質量を意味する.

まぁ,白色矮星の場合には水素がほとんど燃えてしまった後の状態だろうから,この例はちょっと現実的ではなかったか.そうだなぁ,例えばヘリウムの場合には電子 2 個に対して核子が 4 つあるから,は核子 2 個分の質量だということになる.最も安定な鉄の原子核になるまで核反応が進んだと考えても,原子番号 26 に対して原子量は 56 くらいだから,

はやはり核子 2 個分くらいである.いやいや,待てよ.周期表を眺めてみれば,鉄やヘリウムに限らず,ほとんどの元素で

は核子 2 個分くらいだと考えて良さそうだ.

この関係を使ってを消去すると,次のようになる.

これで星全体の運動量を求める作業も完了である.

星が安定する大きさ

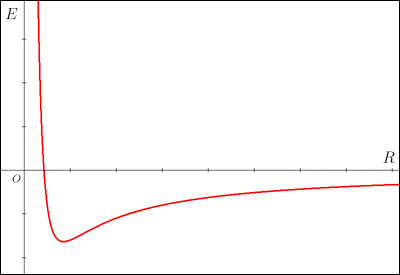

こうして星全体のエネルギーを求めることができた.こんな感じだ.

この式の特徴が際立つように単純化して表せば,こういうことである.

この式をグラフに表せば次のような具合になっている.

「エネルギーが最も低くなる半径」というものが存在している事が読み取れる.この半径よりも大きくなるにも小さくなるにもエネルギーが余分に必要になるので,星はこの大きさになるまでエネルギーを放った後は安定するというわけだ.

その半径を計算するには (6) 式を微分して 0 になるところを探せばいいだけなので簡単だ.

これを具体的に計算すると次のようになる.

質量

が大きいほど半径は小さくなるらしい.量が多いのに小さいとは・・・.これはちょっと不思議な気もする.自らの重力でギュッと押し縮められるということなのだろう.

ここに太陽の質量を入れて,として 2 個分の核子の質量を入れて計算すると,

という値が出る.地球の半径が

だから,その 2 倍くらいだ.まぁ今回は1 = 10 の成り立つような大雑把な計算だから「おおよそ地球と同じくらい」と考えておけばいいだろう.

とにかく,星は核反応を終えてしまっても完全に潰れてしまわない仕組みがちゃんとあるわけで,めでたしめでたし,というわけだ.

ここまでなら,後にチャンドラセカールの指導教官となるファウラーも導いていたし,チャンドラセカールも留学前にその理論のことを良く知っていたのだった.

相対論が必要?

チャンドラセカールは,もっとずっと質量が大きな星の場合にはどうなるのだろうかと考えてみた.

↓

粒子数が多い

↓

フェルミ運動量が高くなる

↓

粒子が速い

↓

相対論が必要!

先ほどの計算ではフェルミエネルギーを求めるところでという関係式を使ってしまっている.しかしその式は相対論的な場合には使えないのだった.正確には次のような式を使うべきである.

これでは計算が厄介だからもっと単純化して考えよう.運動量がとても大きくなれば,ルートの中の第 1 項だけが大きくなる.それが第 2 項を無視できるくらいになれば,つまり

ならば,次の形に近付くはずである.

これを使って星全体の運動エネルギーを計算し直してみたら何が起こるのか!?

いや,その驚きの結果を知る前に,先ほど求めた「安定な半径」の計算がどこまで非相対論的なやり方で通用するのかを確認しておこう.(4) 式の中にあるに (7) 式を代入してやると,安定な半径でのフェルミ運動量

は次のように表せる.

この

が

の程度であればすでにアウトなのだから,

となる.先ほどと同じように

には核子 2 個分の質量を入れて計算してやると,

これは太陽の質量の約 2.5 倍だ.まぁ,かなり大雑把な計算だが,だいたい太陽質量と同じくらいか少し大きいくらいで,すでに非相対論的な計算が破綻し始めているのが読み取れるのである.

チャンドラセカールは後に「当時,なぜ誰もこれをやらなかったのか?」と不思議がっている.私も同じことを思った.しかし同じ事をしている人は何人かいたようだ.

例えばエドマンド・ストーナーはチャンドラセカールより前に論文を発表していたりする.ストーナーがやったのは,今回の記事のような「星全体で密度一定」という簡単な条件での計算である.どうやら誰もこの先の結果を真剣に受け止めてさらに詳しく突き詰めようとはしなかったようである.私も今回のような単純な計算だけでかなり満足してしまっているので同じようなものだ.

相対論を考慮に入れた計算

相対論を使った計算はさっきよりも簡単だ.(4) 式のフェルミ運動量にを掛けるだけでフェルミエネルギー

が求められ,それに電子の総数

を掛けるだけで全運動エネルギー

が求められる.

なるほど,今度は

に反比例するのではなく

に反比例する形になるわけだ.すると全エネルギーは次のようになる.

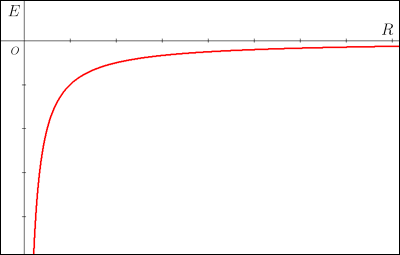

単純化して表すとこうである.

ところで

と

のどちらが大きいのだろうか?それによってグラフを描いたときの印象はずいぶんと違ってくる.もし

なら大変だ.グラフは次のようになるからだ.

安定となる場所がどこにもない!そればかりか,余分なエネルギーを解放することでどこまでも小さくなり得る!小さく凝縮することでもちろん運動エネルギーはどんどん増しているのだろうが,重力エネルギーを解放することの利得のほうがそれに勝っている.量子的な力は星を支えるほどの圧力を提供できていないのだ.その行き着く先は大きさ 0 である.

そんな危機的なことが・・・ありうるのだろうか.そのための条件を求めてみよう.

やはり質量

がある値より大きいとこういうことが起こるようだ.この質量を「チャンドラセカール限界」と呼ぶ.

それは具体的にはどれくらいの質量だろうか?実はもう計算する必要はない.よく見ると,これは (9) 式と全く同じ式なのだ.つまり,相対論が必要になるような質量ではもう自動的にこの条件が満たされているというわけだ.そして (9) 式に具体的な数値を代入して計算してみることもすでにやったのだった.

太陽の質量の数倍あれば,もうその星は安定した最期を迎えられないというのだ.

中性子星

実はその後の研究で,チャンドラセカール限界を越えている星の全てがブラックホールになるわけではないということが分かってきた.その行く末は質量によって様々だ.核反応で水素を燃やし尽くした後,さらに圧力が高くなって別の核反応が始まったり,中心部で起こっていた核反応が外側へと移動して星全体が大きく膨れ上がったり,表層が吹っ飛んで元の質量よりずっと軽くなったり・・・.ブラックホールになるのはなかなか難しい.

当時はまだ中性子も発見されていなくて,星のエネルギー源が核エネルギーだということもはっきりしていなかったのだから,そこまで予想できなくて当たり前だ.

白色矮星よりもずっとずっと密度の高い天体になる可能性もある.強すぎる重力のために,星の中心部では陽子のままでいるより中性子に変わった方がエネルギー的に安定になってくる.同時に電子の運動エネルギーも増してくるため,次のような核反応が勢いを増す.

陽子が電子を吸って中性子に変わる反応だ.(その時,ニュートリノも出る.)これにより急激に電子を失った星は縮退圧が減少し,爆発的な勢いの収縮を起こす.それにより中心部の圧力が高まり,失われた電子に代わって今度は中性子の縮退圧が星を支えるようになる.中心部へ向けて勢い良く落下する外周部と,それに持ちこたえる中心部の圧力の波がそれぞれに衝撃波を生み,一方は星の内部を外から内へ,他方は内から外へ向かう.それらがぶつかった所で中心部を残して吹き飛ぶことになる.これが超新星爆発だ.あとに残された,ほとんどが中性子ばかりでできた塊が「中性子星」である.

注意:超新星爆発にも幾つかの異なる仕組みがあり,ここに書いたのは太陽質量の 8-10 倍程度の質量を持つ場合に考えられるシナリオである.

中性子星を支える圧力についても,先ほどの話とほぼ同じ理屈で理解できる.星を支えているのは電子ではなく中性子の縮退圧である.中性子はスピンを持ったフェルミオンであるから,今回の計算での電子との違いと言えばその質量くらいであろう.(7) 式ののところに電子の約 1840 倍の中性子の質量を代入すれば,安定な中性子星のおおよその半径が求まる.先ほどは,太陽ほどの質量の白色矮星が地球ほどの大きさになるという結果を計算で導いたのだった.中性子星の場合にはその半径の 1840 分の 1 くらいになるはずだ.

ということは,太陽ほどの質量のものが半径 10 km ほどにまでなる!これは相当な密度だ.そこまで密度が高くてもまだブラックホールにはならないのである.(太陽のシュバルツシルト半径は 3 km ほど.もう少しだ!)

中性子星でいられる質量にも限界がある.これもチャンドラセカール限界とほぼ同じ理屈で説明ができる.これは「トルーマン・オッペンハイマー・ヴォルコフ限界」と呼ばれている.実際はこんな長ったらしい呼び方をしなくても話の流れで分かるので単に「臨界質量」などと呼ばれることが多いが.

この質量を超えていると,こんどこそ本当に,星の質量を支えられるだけの力は存在しなくなる.かくして,星は大きさゼロまで一気に潰れ,ブラックホールの出来上がりである.しかしこれは現在の科学理論の範囲において,星を支える力の候補が全く見当たらないというだけの話である.最近はクォーク星というさらにもう少し密度の高い天体が存在する可能性も議論されているようだ.

中性子星の場合,に代入すべきは中性子 1 個あたりの星の質量である.星全体がほぼ中性子で出来ているので,中性子 1 個分の質量を代入すればいいことになる.白色矮星の場合の具体的な計算では核子 2 個分の質量を代入していたので,中性子星の臨界質量を具体的に求めれば,チャンドラセカール限界の 4 倍くらいの値になるだろう.

しかし教科書ではもっと小さな値が紹介されているのではなかろうか.実は中性子星には別の要因が絡んでくるのである.核力によるポテンシャルエネルギーも考慮しなければならない.核力は引力だから,重力ポテンシャルを助ける形で働くだろう.今回の計算で言えばの値が増えるようなものだ.しかし核力のポテンシャルは重力ポテンシャルと違ってなかなか複雑な振る舞いをするのである.入門的な教科書で歯切れの悪い書き方になっているのはそのあたりの扱いが簡単ではないからだ.

中性子星では核力を考慮する必要があるだって?そう言えば,白色矮星を考えた場合には電子間のクーロン力のポテンシャルを考慮していなかった・・・.それで良かったのだろうか?そこは問題ない.電子の電荷は一緒に存在している原子核で中和されているからである.

何が起こっているのか

数式とグラフの上では何が起こるのか理解できた.しかし星が大きさ 0 まで潰れる時,実際何が起こるのか理解できるだろうか.

まずは相対論的でない場合について考えてみよう.「安定な半径」よりも半径を増やすには,星を作っている物質を全体的に持ち上げる必要がある.それでエネルギーが要る.なるほど,よく分かる.確かに勝手には起きない現象だ.

星を押し潰すにもエネルギーが要る.量子的な効果で粒子の運動エネルギーが増えるからだ.それを何とかして賄わなくてはならないが,足りないから元の状態に戻る.だから安定な状態でいられるわけだ.

チャンドラセカール限界を超えていると,放っておいても半径が小さくなる方へ向かうのだった.半径が小さくなると粒子の運動エネルギーが増す.そのエネルギーを誰かが供給してやらねばならないが,エネルギー源は存在している.星が小さくなるというのは,星を作っている物質が全体的に落下するという意味だ.その落下のエネルギーが粒子の運動エネルギーとして渡される.

星がどんなに小さくなっても,そんなことが続くのだろうか.直径 1 センチとか 1 ミリとか 1 ミクロンとか・・・.数式の上ではそうだ.要するに今回の我々は (1) 式のニュートンの万有引力の式がが 0 になるまで成り立つと信じて議論しているわけだ.質量を持つ素粒子どうしが距離 0 まで近付く時にはお互いの間に無限大の万有引力が働くという意味だ.そこからは無限大のエネルギーが取り出せることになる.果たしてそんなミクロな世界でも万有引力が古典力学の数式の通りに存在しているのだろうか.物理に無限大なんてものはあるのだろうか.

さらにもう一つ,思うことがある.星が潰れるためには余ったエネルギーを星の外部へ放り出さないといけないのではないだろうか.しかしブラックホールが形成されてしまえば,エネルギーを放り出しようがない.ブラックホール内の地面より外側には光さえも出て行けないという結果を得たのだった.すると,ブラックホールになった時点で星の無限の収縮は止まるのではないだろうか.

追記:このことについて,ひょっとして私はあまり世に知られていない新発見をしてしまったのではないかとソワソワしてしまったのだが,詳しく調べてみると,どうやら初期の頃にすでにそういう議論がなされていたようだ.当時はまだブラックホールという用語がなかったから別の表現になっているけれども,論理的にはごく当然の帰結らしい.星が密度無限大になるまで潰れるという表現は,まだ広く認められていなかったブラックホールの存在を脇に置くための便宜上のものに過ぎないのかも知れない.

「こうなると,星はどこまでも放射を出しながら収縮しつづけなければならず,私が思うには,半径が数キロメートルに達したとき初めて,重力は放射を押さえ込めるだけの強さになり,星はようやく安定できるのです.」(「ブラックホールを見つけた男」(草思社)p.199 より引用)

そこまで考えてみたものの,なかなか想像が難しい話である.

| ブラックホールを理論的に予言したチャンドラセカールや周囲の科学者たちの話です。 ブラックホールの存在が認められるまでには何十年もかかっており、どのような経緯をたどったのかが書かれています。 500ページほどの分厚い本ですが興味があれば楽に読み通せると思います。 巻末に50ページほどの詳しい参考文献リストがついています。 |

おまけ(詳しい計算)

上でやった計算では全ての粒子がフェルミ運動量程度の運動量を持つだろうと考えて大雑把な計算をした.しかし正しくやろうと思ったら,運動量の分布を考えて積分計算をしなくてはならないのだった.

フェルミ球の中には粒子は均等に分布していると考えればいいだろうか.いや,それほど単純ではない.星の中心部ほど圧力が高くて,粒子の密度も高くなっているだろう.すると運動量の大きな粒子の方が少しばかり多めに分布しているはずだ.

しかしそこまで考える必要があるだろうか.今回の我々は思いっきり計算を簡略化するために星の全体で密度が一定だと仮定しているのである.だとすると,中心部にあって圧力が高い粒子もそうでない粒子も特に考慮しないという簡略化をしているわけだ.というわけで,ここでもいい加減さを貫き通して,フェルミ球の中での粒子数の密度分布は一定だと考えてしまおう.

フェルミ球の中の粒子の密度は (3) 式を変形して次のように表せる.

フェルミ球の中で同じ半径の部分は同じ運動量を持っているわけで,その薄い球殻を考えよう.その体積は

である.それに今の粒子密度の式を掛ければ,その薄い球殻中に存在する粒子の個数

が導かれる.

その個数とその球殻に属する粒子のエネルギー

を掛けて,フェルミ球の全体で積分してやれば,全体の運動エネルギーが求められるというわけだ.

この中で使っている

は (4) 式で表されているからこれを代入してやる.

こうして (5) 式と比べて 3/5 だけ小さい値になることが分かる.本文中で求めた半径なども 3/5 倍すればより正しい値に近付くのではなかろうか.

相対論を考慮した場合にも同様の計算ができる.一部が違うだけだから一気にやってしまおう.

こうして,本文中で計算した値に 3/4 を掛けた方がより正しい値に近付くことが分かる.

もっと詳しくやりたければ近似ではなく (7) 式を直接使った方がいいだろうし,星の密度をもっと本当らしい設定にしてもいいだろう.